『酒場の君』著者、武塙麻衣子さんインタビュー。「名酒場に流れる時間を書き留めました」

撮影・石渡 朋 文・鳥澤 光

「名酒場に流れる時間を書き留めました」

《何かを食べて美味しいと感じることは、記憶の積み重ねだ。いつどこで何をどんな気持ちで食べたのか、具体的なことは忘れてしまうとしても、頭の片隅に「美味しい」を一つずつ丁寧にしまっていきたい》

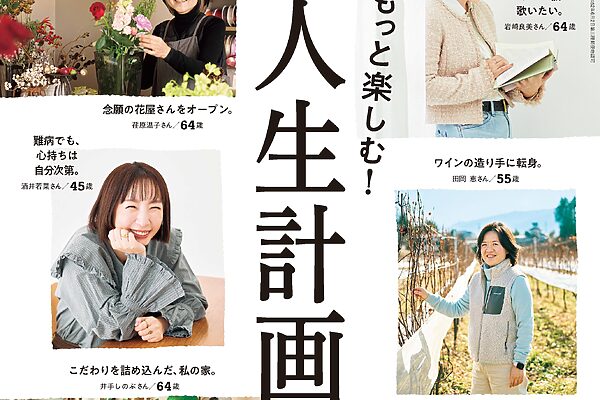

そんな思いが言葉に移し替えられて小さなエッセイになり、書き溜められた『酒場の君』。武塙麻衣子さんの商業デビュー作だ。小豆のようなモツ煮のような渋色のカバーの下には、瓶ビールや枝豆が描かれた表紙。「はじめに」で自らの飲みのルールをいくつか開陳し、東京と神奈川を中心に40軒を巡る。どのページにも、清冽な言葉によって紡ぎ出される酒場の情景の温かさが満ちている。

「酒場を自分なりに定義するなら、居心地よく楽しく飲める場所です。居酒屋さんでも定食屋さんでもファミレスでもバーでも、お酒を提供するところはすべて酒場だと思っています」と語る武塙さんが、酒場に通うようになったのは30歳を過ぎてから。あのお店へ、と酒場を目指してあちこち出向くようになったのはここ10年ほどのことだという。

「酒場の本を読んだり、渋い酒場が好きな友人に連れて行ってもらったり、そうこうしているうちコロナ禍で一人で飲む機会が増えました。身近にある飲食店を応援したいという気持ちもあって足を運んでいたのですが、なにより一人飲みの自由が楽しくて。同じ料理を2度、3度と頼んでもいいし、ちょっと食べて飲んでパッと帰ることもできる。すぐにまた訪ねることもできますから」

芝居のように酒場を楽しみ言葉を探して時間を写し取る。

文字の描写から、おつまみ数品と1〜2杯で会計をするしゃっきりとした姿が浮かび上がる。静かで、端正で、名残惜しささえも次なる訪問への布石にするような、粋な時間の過ごし方だ。

「ただし1軒目が楽しいとつい次のお店を探してしまうし、数軒はしごすることも酔っぱらって帰ることも珍しくありません。ここに収めたエッセイで、ほうじ茶割りとカレイの唐揚げだけ食べて飲んでさっと帰ったかのように書かれていた、というか自分で書いてすっかりそんなつもりになっていたのに、レシートを見てみたらおこわと肉豆腐にお酒まで追加で注文していたなんてこともありました」

知っている店、近いようで遠く感じていた土地の店、未知の場所までもが読み手の心にするりと寄り添う。この心地よい吸引力が、武塙さんの文章の大きな魅力だ。

「読みやすいと言ってくださる方がいるのは、漢字をひらがな表記にして柔らかく書くことやオノマトペを使うことが好きだからでしょうか。たくあんを齧るとポリポリ鳴るかな、ビールを注ぐ音を聴こえたとおりに文字にしたらどうなるだろう、と飲みながら口に出してみたりメモしたり。そんなふうにして臨場感ある芝居のような時間を写し取り、酒場で飲むという文化を書き残そうとしています」

『クロワッサン』1133号より

広告