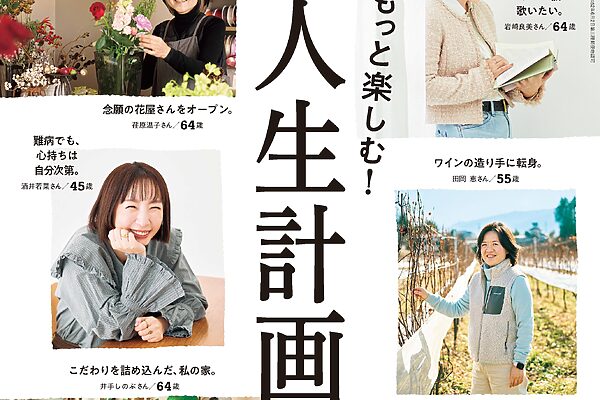

『僕には鳥の言葉がわかる』著者、鈴木俊貴さんインタビュー「言葉は人間だけのもの、というのは思い込みでした」

撮影・中村ナリコ

シジュウカラは「ヂヂヂヂ」と鳴いて餌がある場所を仲間に知らせ、「ジャージャー」と天敵のヘビの襲来をヒナに知らせる。独自の言語があり2語以上を繋ぐ文法も持つ。

動物言語学者・鈴木俊貴さんのこの発見は世界を驚かせた。

「これまで言語は全ての動物の中で、人間だけが持つ特別な力だとずっと信じられてきたからです」

鳥が美しい歌をかなでたり、ダンスを踊る映像はよく見ますが。

「求愛行動ですね。あれは、『言語』といえるのかはまだわからないんです。異性に対する感情の高まりが鳴き声や行動に表れているだけかもしれない。もし言語であれば、『好き』というメッセージや概念を受け手に伝えているはずですが、気持ちが高揚し、歌ったり踊ったりしているだけかもしれない。

そういう場合、より単純な説明を採用するのが科学の鉄則。これまで学者は、動物たちの行動はすべて感情の表れで、言語にはなっていないと考えてきました」

しかし鈴木さんは大学生のとき軽井沢の森で、特定の鳴き声で餌の場所に仲間を集めるシジュウカラを見た。〈鳥たちの鳴き声にはいろいろな意味があるのかもしれないと思うようになっていた。(略)これが、僕の鳥語研究の始まりだ〉

本書は鈴木さんの緻密なフィールドワークとアイデア溢れる実験により、シジュウカラが言語を持ち文法を駆使することを証明するまでの記録だ。膨大な観察時間と試行錯誤。最先端の科学研究とはこんなにもアナログなものかと驚く。観察のため3カ月山に籠った際、最後の1カ月を米だけで凌いだという逸話も印象的。自慢メニューはお湯ごはん、水かけごはん!

人間がこの世界から孤立しないための研究

「小さいときは虫や魚、カニやトカゲなどあらゆるものを飼って」いた鈴木さんは高校生のときにお年玉で双眼鏡を入手した。

「それまで僕がしていたのは自然の一部を切り出し手元に置いて見ることでした。でも野鳥を観察すると彼らの生きるための工夫がわかる。生き物を知るには彼らの世界に入っていかないとダメなんだ。それで野鳥の研究が面白いなと」

鳥と人間は案外と共通点が多いんです、と語る。2本の足で立つ、目と耳に頼って世界を認識している、子育てをする、群れをつくるなどなど。

「たどってきた進化の道筋は違うのに面白いですよね」

異なる点は空を飛べるほか、「鳥には紫外線が見えるんですよ。人間よりも色鮮やかに世界を見ている」

人間には人間の言葉があるように鳥には鳥の言葉があり、人間が上ではなく、どちらも動物の言葉のひとつだと鈴木さんは言う。

「鳥は種類が違ってもお互いの言葉を理解できる。人間もその能力があるはずなのに今それが衰えている。そして、自然との関係性も、共生から利用へと変わってしまったんです。このままでは人間がどんどん世界から孤立する。そうならないために、動物の言葉に耳を傾けることが大切だと思っています」

『クロワッサン』1138号より

広告