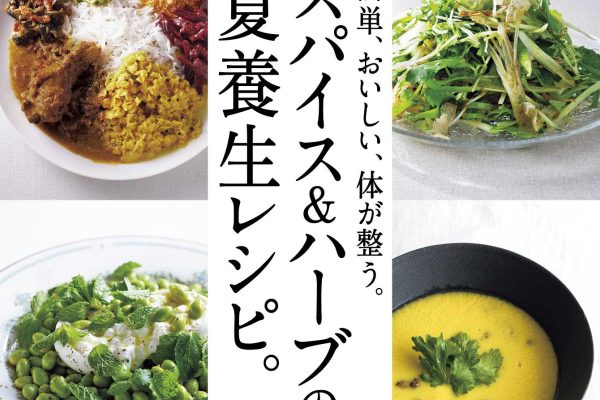

体が求める「おいしい」を食べて、40年間医者知らず。たなかれいこさんの野菜の食べ方。

撮影◦青木和義 文◦葛山あかね

「いまがいちばん調子いい」を毎年、更新しているわけ。

「私ね、もうずっと歯医者以外の医者にかかってないんです。どんなに忙しくて寝不足でも、なんでだか動けちゃうんですよね(笑)」

いまでこそ丈夫な体の持ち主であるたなかれいこさんですが、子どもの頃は病弱だったとか。伏せることが多く、有意義な学校生活など送れなかった。そんなたなかさんが料理を生業(なりわい)にし始めたのが40年前。そこから現在に至るまで「いまがいちばん調子いい」が続いているのは「体が本当に必要としているものをきちんと補えているから」だといいます。

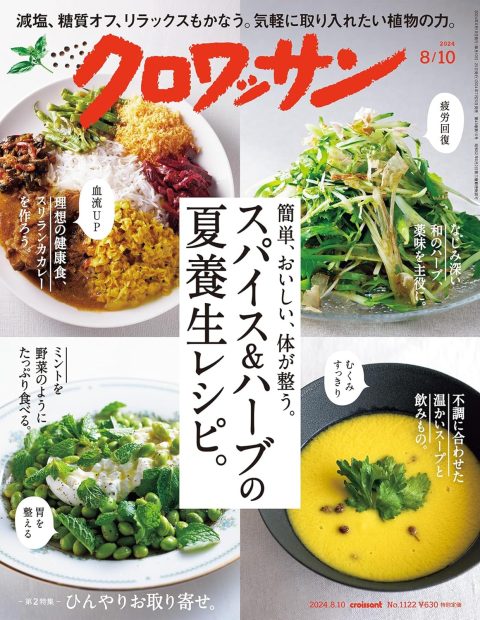

その筆頭が旬の野菜。たなかさんは自ら野菜を育てるなど、その季節に採れたものしか食べません。野菜がない端境期には貯蔵のきく根菜や乾物を食べて過ごすとか。

「季節の野菜には力があります。栄養をいただくというより細胞レベルのエネルギーをもらっているという感じ。季節に合った野菜を食べていれば体が自然と整うはずだし、何より力ある野菜はとにかくおいしいから、手間暇かけて料理をする必要なんてありません」

たなかさんの調理法は独特です。加熱調理の場合、炒めるときや煮るとき、焼くときにも必ず蓋を使います。蒸し物をするときは蒸籠(せいろう)ではなくクッキングシートを用意し、ときには厨房にタオルを巻いた鍋が並ぶことも。

「何も特別なことではないんです。とにかく面倒くさがりで食いしん坊な私が、季節の野菜の力を最大限、しかも簡単に引き出すためにはどうすればいいかと考えたらこうなっただけで……(笑)」

途中、野菜を水で煮たときに鍋中に残った煮汁を飲ませてもらいました。ごぼうの煮汁にはごぼうの香りと旨味、人参の煮汁には人参の甘味が溶け出し、それだけでじゅうぶん味わい深いスープになっています。舌が喜ぶと同時に、お腹のあたりがなんだかポカポカしてきました。

「野菜のおいしさを生かすためには調味料もまた大切です」

たとえば塩には海水を天日などで濃縮結晶化させた海塩を、醤油は大豆と小麦、塩だけで造られる天然醸造のものなど、いわゆる昔ながらの製法で造られたものだけを選ぶといいます。

「こうした調味料のいいところは素材の味を覆い隠さず、きちんと引き立ててくれるところ。いい調味料を使うだけで、料理の腕前が上がったんじゃないかしらってくらい、簡単に、圧倒的に料理がおいしくなりますよ」

多くの場合、レシピに分量は明記しないとか。

「野菜の水分量や個性によって調味の加減は変わるし、とくに塩気に関していえば、人それぞれおいしいと感じる塩分量も、体が求めるミネラル分も異なりますから」

現代人は減塩に気をとられるあまり、「塩枯れ」しているとたなかさんは言います。

「海塩に含まれるミネラルは私たちの体液にとって必要不可欠ですし、塩気は体温を作る元でもあるんです。不足すれば低体温にだってなりかねない。あくまでも適塩が大切。じゃあ、自分にとっての適塩は何かというと、それはおいしいと感じることなんです」

体が求める〝おいしい〟をきちんと食べる。それこそが、たなかさんの丈夫な体を作っていました。

野菜の蒸し煮後、鍋中に 残った汁は絶品だしでした

ごぼうや人参の蒸し煮などをした後の楽しみの一つが、鍋中に残った煮汁。野菜の甘味や香りが溶け出たそれは、もはやスープです。

「体が疲れていても、これを飲むとお腹が温まって元気が出ますよ」

塩を加えてスープとして味わうもよし、味噌汁のだしに活用しても。

野菜を劇的においしくするタオルの不思議な効果

「たとえば蒸し煮をするとき。野菜に火が入ったら、味つけをする前に火を止めてタオルで巻いておきます。ほんの2~3分でいいんです。ただそれだけなのに野菜に熱がじわりと入り劇的においしくなるんです」

用意するのは鍋を包めるサイズの厚手のタオル。使い古しでOKです。薄手しかない場合は数枚重ねて。

あると便利でおいしい鰹節パウダーの作り方

わざわざだしをひくのは面倒という人におすすめなのが鰹節パウダーです。作り方は簡単。鰹節を冷凍させたら、袋に手を入れてくしゃくしゃと揉み込むだけ。次で紹介するぶっかけ麺はもちろん、味噌と一緒に椀に入れてお湯を注げば即席味噌汁に。ほかにも煮物に加えたり、サラダにかけたりと多様に活用可能。