兼高かおるさんに聞く、生き抜く知恵。

「これしかない、と考えない」

1586回の放送回数を数えた同番組で、プロデューサー、ディレクター、ナレーター、そして出演者もこなしたのが兼高かおるさんです。

そんな長きに渡り第一線で活躍する、人生の先輩に、生きぬく知恵を伺いました。

「番組の第1回目に放映したローマを訪れた時は、羽田空港からプロペラ機で香港を経由して52時間かかりました。当時の為替レートは1ドル360円。外貨の持ち出し制限がひとり当たり1日17ドルでした。100日間の取材予定に60万円(約1,700ドル)を当時の千円札の束で渡されて、その厚さに驚くと同時に身の引き締まる思いがしました。当時の大卒の初任給が、9,000円(25ドル)の時代でしたから」

1959年から1990年まで『兼高かおる世界の旅』を製作。現在は港区国際交流協会会長、日本旅行作家協会名誉会長等を務める。

放送当初は日本のテレビ番組が全国放送を開始してわずか6年目、当然現地まで赴いて海外を取りあげる番組は初めて。そんな時代背景のなかで当時31歳の兼高さんはカメラマン、ディレクターのわずか3名のスタッフで前例のない取材と撮影を重ねることになります。

「事前に取材先の資料を見て下調べはしますが、そのとおりの取材では、古い情報を伝えることになります。何しろインターネットなどない時代ですから、活字になった時点で、最新ではありません。テレビを通じてお見せする以上は、現地に着いたら、実際に見て、歩いて、そこで発見したことを伝えるのが使命だと思っておりました」

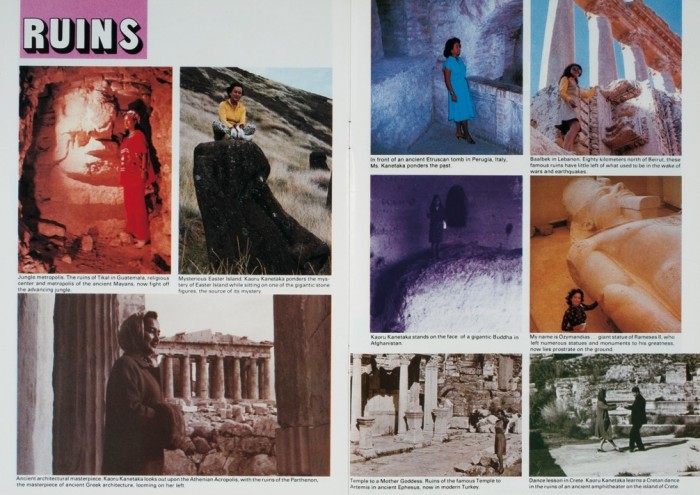

80歳の誕生パーティで参加者に配布した『世界の旅』の訪問地をテーマごとにまとめた小冊子。

「もちろん、そうですよ。予定はいつも未定でした。車の助手席で移動中に気になる建物があれば、〝車を止めて〟とお願いして、そこを取材するとか当たり前でしたし、現地で知り合った方にその場でご自宅を訪問させていただけないかお願いしまして、夕食を共にして、どんなものを食べているかをレポートしたりしました。『兼高さんが通ったあとは草も生えませんね』とカメラマンには言われたりしました。『世界の旅』が終了した後にあるテレビ局から請われて旅番組に出たのですが、現地のコーディネーターが考えたスケジュールどおり、訪問する場所から食事をする場所まで決まっていて、そのとおりに進行するんです。わたくしには本当につまらなかったです(笑)」

正月を日本で過ごしたことは一度もありませんでした。

1959年、番組最初の取材でローマに向かう際のスタイル。

「だって日本でお正月を過ごしてもすることがないでしょ? 海外に行けばその国ごとの、日本とは違う年越しの模様を朝までかけて取材できますし。スイスの高級リゾート地・サンモリッツを年末に再訪した時には、以前お会いした方から、別荘で年越しをするのでいらっしゃいませんか? と言われて、すぐに予定を変更し、そちらの模様をレポートしました。海外に行けば行くほど、取材先が広がって次につながるというのが実感できました」

1959年、画家、サルバドール・ダリのスペインの自宅を訪問。

「一見この言葉を聞くと、すごく信念があって強い言葉に感じるかもしれません。でも、〝これしかない〟と考えると、物事が思いどおりに進まなかった時に、次の可能性に目がいかなくなるんです。わたくしは別の道があるのでは、と考えるタイプです」

それは番組を始めるまでの生き方にも表れています。アメリカの日本占領政策終了後の1954年に、念願が叶いロサンゼルス市立大学に留学。しかし、昼夜問わず勉強を続けたため、体調を崩して2年あまりで帰国を余儀なくされる。その後、日本を訪れる外国人へのインタビューの仕事を始めながら、当時話題の世界一周早回り競争を知る。東京からコペンハーゲンまでの新ルートを開設したスカンジナビア航空と、旅行記を発行する出版社の協力を得て、1958年に自ら挑戦。今も破られていないプロペラ機による世界一周・73時間9分35秒の世界記録を樹立する。ひとつのことに挫折してもあらゆる可能性にかけてきたのが兼高さんなのです。

「たとえば撮影中に雨が降ったら、その街が雨に濡れても美しいことを伝えるようにする。必ず他のルートはあると思うんです。その時々にそう考えてベストを尽くしていれば、トラブルやアクシデントも新しいことへの挑戦のチャンスになってくるんです」

◎兼高かおるさん ジャーナリスト/1928年、神戸生まれ。1959年から1990年まで『兼高かおる世界の旅』を製作。現在、港区国際交流協会会長、日本旅行作家協会名誉会長等を務める。著書多数。

クロワッサン(No.907)『人生の先輩に聞く、真直生きぬく知恵』(2015年8月25日号)より

広告