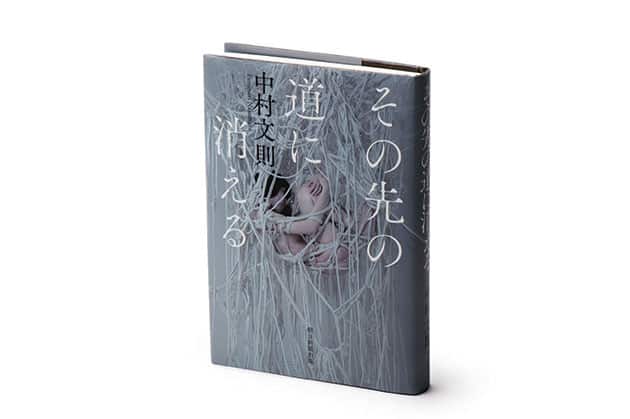

『その先の道に消える』著者、中村文則さんインタビュー。「緊縛の麻縄からつながった日本文化」

撮影・黒川ひろみ

「一気に読みましたという感想が多いです。2〜3ページ読むつもりが最後まで読んでしまったと。そう読めるように書いたのでうれしかった」と、中村文則さんは語る。

実際、簡潔で的確な文章を目で追ううち、徐々に奥深くに横たわる謎に絡めとられるような不思議な感覚に陥っていく。

「筋書きとしてはミステリを使いました。ある部屋に死体があって、彼は緊縛師だった。その場に残された証拠品は、語り手の刑事が思いを寄せる女性のもの。証拠が露見しないように彼が細工をしようとして、それを見破ろうとする刑事がいる……でも物語の真ん中辺りでびっくりすることが起こる。そう仕掛けを用意しています」

言葉のとおり、没頭して読み進めていくと、驚愕の展開が待っているのだ。それはあたかも、これまで一心に見つめていたスクリーンのすぐ傍らで、同工異曲の物語が静かに進行していたかのようで。突然そちらに光があたり、ふいうちをくらったような気持ちになる。

緊縛と麻縄、そして古えから 今の日本へとつながる道筋。

「比較的薄い本ですが、あらゆるテーマが入っています」、と自らが言うように、この物語は隅々まで奥深い謎と闇が満ち満ちた、複雑な世界となっている。一端を担っているのが、“緊縛”だ。

「これまでは精神的な意味でのSとMを小説で書いてきたんですけれど、今回はその真ん中の緊縛というものに挑戦してみようと。取材をしてみると、実は縛るほうが縛られる側の奉仕者であったりする。女性が縛ってほしいところを縄師が縛っていくのが基本のスタイルなんです。縄できつく縛られると強く抱きしめられるような感覚なのだという女性もいて、これは奥が深いなと思い、もっと調べることにしました。視覚的に受ける印象から緊縛は怖いように見えますけど、内にある精神性には深いものがあった」

そうして調べていくと、緊縛で使われる縄が、神社のしめ縄と同じ麻でできていることを知ったという。そこから麻と日本の文化とのつながりまで語られることに。

「縄文時代に使われた縄や衣服も麻からできていて、非常に日本と関わりが深い。そこから、日本とは何か?ということまで発展できると思ったんですね。麻縄という昔からあるものを通じて、日本人とはそもそも何か、そして、今の時代におけるナショナリズムとは? そういったところまで掘り下げていくことができたというのは、今回の収穫かなと思います」

物語の中では、麻縄と神道との関わりが、謎解きの糸口ともなっていく。肉体と精神、無垢と汚れ、苦痛と快楽、永遠と刹那……さまざま矛盾を孕んだ世界を語り手とともに駆け抜けて、事件は解決する。が、そのあとも残り続けるものが、読み手の心を離さない。

「だから、2回読んでもいろいろな発見ができる。ときどきページをぱらっと開いてみても、楽しめるんじゃないかなと思います」

『クロワッサン』989号より

広告