知っておきたい介護の基礎知識:介護保険でこんなサービスが利用可能

イラストレーション・山里美紀子 構成&文・保手濱奈美

自宅で暮らしながら利用できるものや、施設に入所するタイプなど、多岐にわたる介護サービスの概要を紹介。親はもちろん、家族にもありがたいサポートが整っている!

介護サービスは5種類ある

大きく分けて以下の5つ。

居宅サービス

地域の住民のみが利用可能。訪問、通い、宿泊などのサービスがあり、夜間や緊急時にも対応してくれる。

地域密着型サービス

地域の住民のみが利用可能。訪問、通い、宿泊などのサービスがあり、夜間や緊急時にも対応してくれる。

福祉用具サービス

介護用品をレンタル・購入できるサービス。例えば、車いすや介護ベッドなど日常生活での自立を助けるアイテム。

住宅改修サービス

自宅で安心して暮らせるように、ドアを引き戸に替えるなど、小規模な住宅改修費用の7~9割が支給される。

施設サービス

特別養護老人ホームなど、スタッフによる介護サービスがついた3つのタイプの施設の中から、選んで入所する。

「例えば、在宅での介護なら『居宅サービス』の訪問介護と『福祉用具サービス』の車いすのレンタルなど、それぞれのサービスを組み合わせて利用することが可能です。ただし、要支援は『介護予防サービス』といって要介護とは利用できるサービスが少し異なります。介護度によってもサービスの違いがあるので、詳しくはケアマネや包括の担当者に問い合わせを」

介護サービスの代表格 「居宅サービス」でできること。

訪問タイプ:ホームヘルパーや看護職員などが自宅に来てくれる

訪問タイプのなかでも、おそらく思い浮かべる人が多いのは、ホームヘルパーによる訪問介護。

「ヘルパーが行うのは、要介護者の身体介護(※19)や、生活援助(※20)です。ただし、生活援助は家族など同居人がいると、原則として利用できません。また、要支援の人がヘルパーによる訪問介護を受ける場合は、介護保険ではなく、総合事業の訪問型サービスを利用することになります。内容的には、どちらも同様です」

自宅に来て介護をしてくれるのは、ヘルパーだけではない。

「医師などが訪問して療養上の管理や指導を行う『居宅療養管理指導』や、看護職員が療養上の世話などを行う『訪問看護』、理学療法士などがリハビリを行う『訪問リハビリテーション』があります」

利用できるサービス

訪問介護(ホームヘルプサービス):要介護1~5

訪問入浴介護:要介護1~5、要支援1・2

訪問看護:要介護1~5、要支援1・2

訪問リハビリテーション:要介護1~5、要支援1・2

居宅療養管理指導:要介護1〜5、要支援1・2

通所タイプ

通所タイプは2つ。通称「デイサービス」と「デイケア」。名前は似ているけれど、2つの役割は全く違う。

「デイサービスは送迎車で施設に通い、食事や入浴など日常の世話や、心身の機能向上を目指したレクリエーションを受けます。利用を希望する場合は、通常、通所前に施設の見学へ。一方、デイケアは、骨折後などのリハビリや運動機能の向上を目的としたサービス。介護老人保健施設や病院に通います」

利用できるサービス

通所介護(デイサービス):要介護1~5

通所リハビリテーション(デイケア):要介護1~5、要支援1・2

短期入所タイプ

家族の介護の負担を軽減したい時にも利用可能。施設に数日から1週間ほど宿泊して、介護などを受けるタイプで「ショートステイ」と呼ばれる。

「特別養護老人ホームなどに短期間入所して、食事など生活の世話や機能訓練を受けます。家族の急用時と負担軽減を目的とした利用も可能です。医療機関などに短期間入所して、介護や機能訓練、必要な医療などを受ける医療型ショートステイもあります」

利用できるサービス

短期入所生活介護(ショートステイ):要介護1〜5、要支援1・2

短期入所療養介護(医療型ショートステイ):要介護1〜5、要支援1・2

利用料金はいくら?気になる目安をチェック

介護サービスの利用料金や介護度別の支給限度額は「円」ではなく、単位数(※21)で表される。

「利用料金の目安になるとしたら、支給限度額。例えば、1単位10円で、要介護1の人が自己負担額1割の場合、1カ月の上限は1万6765円。単位数はサービスごとに異なるので、どのサービスを利用するといくらくらいになるかを知りたい場合は、厚生労働省のサイト『介護サービス概算料金の試算』で基本料金を試算できます」

1カ月の料金の目安

参照・厚生労働省「介護サービス概算料金の試算」

[ 要支援2のA子さんの場合 ]

[ 要介護3のB夫さんの場合 ]

※の説明は「はじめての介護のための用語集」へ。

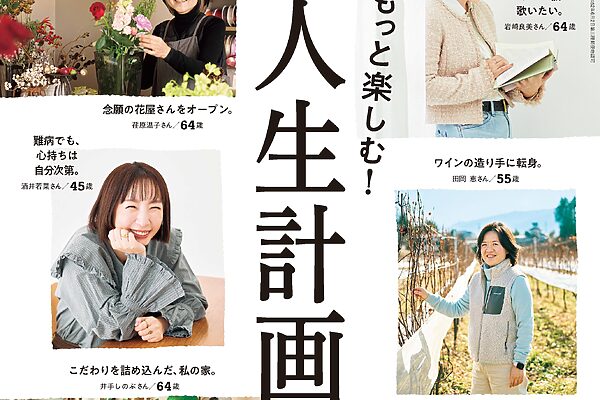

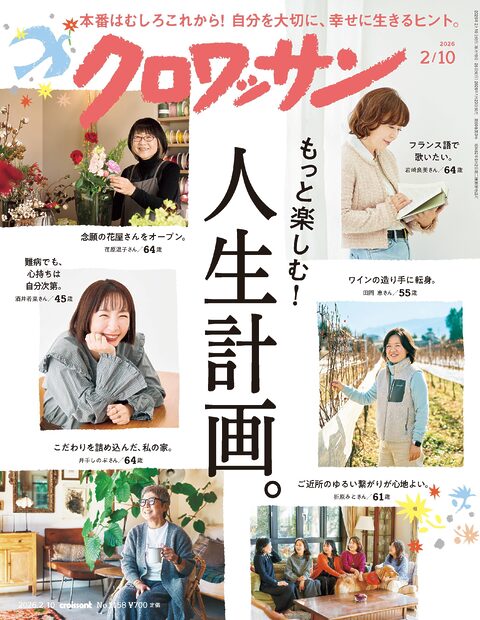

『クロワッサン』1134号より

広告