この羊羹がなぜ選ばれる?

「とらや」のひみつ。

『とらや』のお菓子がなぜ選ばれるのか。その秘密に文筆家の甲斐みのりさんが迫りました。

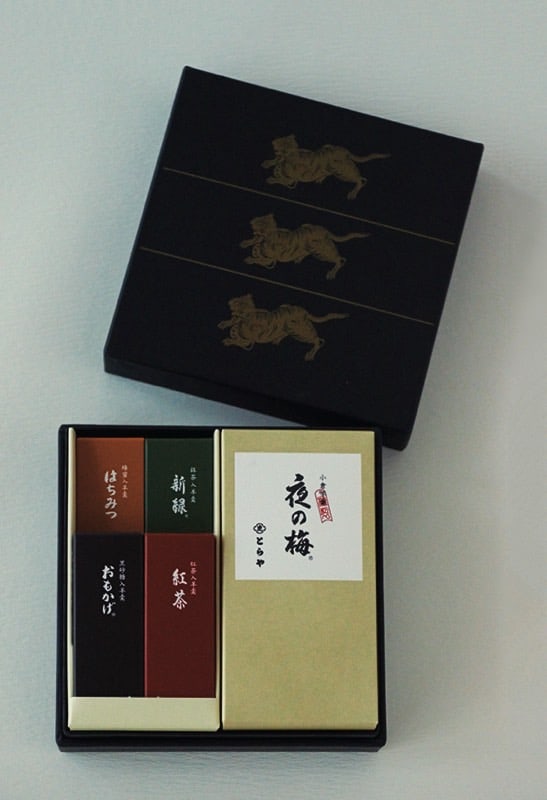

手前が「夜の梅」で、奥が「おもかげ」。『とらや』の羊羹に使用される糸寒天は、長野や岐阜で厳冬期に昔ながらの製法でつくられる。厳選された素材と職人の技によって羊羹が完成する。

文・甲斐みのり

包みを持つとずっしり重い。黒文字を入れるとみっしり硬く、手先にぐぐっと力が入る。口に運べばしっかりとした歯ごたえ。弾力をひとときしみじみ噛みしめたあと、甘い口溶けと、小豆の香りの余韻に満たされる。『とらや』の顔と親しまれる羊羹「夜の梅」と「おもかげ」は、和菓子の顔とも言えるほど、多くの日本人に愛される。五世紀の深い歴史と、素材への信頼はもちろんだけれど、なにより自ら味わい、おいしさを感じられたら、大切な人に贈りたいと思うし、いただいたときには顔がほころびほっとする。

五感の芸術・和菓子の真髄

暮らしの形態の変化にともない、今秋から「ハーフサイズ羊羹」が新発売。味のバリエーションが豊富な「小形羊羹」と詰め合わせれば、手土産に最適。

餡づくりは、和菓子づくりの要

30年以上、御殿場工場で職人をつとめ、意匠も彩りも美しい「季節の羊羹」の名人といわれる大西好一さん。羊羹づくりや、原材料のお話を聞きました。

御所の御用から、贈答品へ

後陽成天皇在位中から御所の御用をはじめた。東京遷都とともに京都の店はそのまま残し、明治2年に東京へ進出したが、大正12年、関東大震災に見舞われる。古くより菓子見本帳という今で言う商品カタログを用いて、お菓子を届ける御用聞きをしていたが、天災後の有為転変は世の習い。もっと広くいろんな方に召し上がっていただこうと店舗を構えて店頭販売をはじめ、それまでの限られた人や場以外にも、『とらや』の味が知れ渡る。さらなる転機は昭和37年。

池袋の東武百貨店への出店を機に、百貨店や駅ビルへの出店がはじまり、現在、国内で80を数えるまでに。続いて昭和53年、『とらや』最大の御殿場工場の竣工により、これまで以上に多くのお菓子を製造できるようになった。その頃の東京で、『とらや』の手提げ袋を持って歩くのは粋な風景で、憧れのまなざしを集めたと聞く。祖父母や父母世代に尋ねれば、はじめて『とらや』の羊羹を口にした思い出を、目を細めて語りはじめる。

和菓子の決め手は餡といっても過言でないほど。小豆はそんな餡の出来に関わる大切な原材料。『とらや』では、風味、色艶、舌触りのよい小豆の生産を安定しておこなう北海道産を厳選して使用。

カレンダーとトートバッグ

一昨年の12月も近づく頃。仕事をご一緒する相手から、「少し早いですが、今年もお世話になりました」と、平たい包みを手渡された。開けてみると、中身は木製スタンド付きのカレンダー。『とらや』に伝わる菓子見本帳から選りすぐりの、絵図と菓銘がデザインされている。その方は、私がお菓子好きであることを知った上で「とらやカレンダー」を選んでくださった。なんと嬉しいことだろう。『とらや』に残る見本帳で、もっとも古い年記は元禄8年。棹物(羊羹類)、数物(生菓子類)、型物(木型を使う生菓子・干菓子類)、などと種類もさまざまあるが、現在でもつくられているお菓子があるというから、伝統の継承に感銘する。

どっしり重みがある『とらや』のお菓子。

その分手提げ袋は雨風に強い強度でできている。一部の店舗では、羊羹の詰め合わせを持ち運べるよう丈夫にできたトートバッグが販売されていて、私は羊羹を入れたそのバッグごと、敬老の日に祖母に贈った。バッグにプリントされているのは、手提げ袋や化粧箱のデザインにも取り入れられている『とらや』のしるし「躍動する虎」。

祖母はバッグをとても気に入り、近所に散歩に出かけるときも腕からさげていた。お菓子そのものはもちろんのこと、お菓子にまつわる道具や品も、贈りものに喜ばれる。

葛西薫氏監修「とらやカレンダー2016」は、昭和10年に作成された『御菓子見本帳』『御干菓子見本帳』より絵図を選出。「和花紙」と名付けられた「とらやカレンダー」オリジナルの紙を使用。

大小2つのサイズの布製トートバッグ。羊羹の詰め合わせを持ち運べるよう丈夫につ

くられ、内側にはポケットや底板も。ワンポイントに「躍動する虎」をプリント。

『とらや』のしるし、『とらや』の包み

白地に弁柄色の鐶がちりばめられた包装紙も、お菓子を包んだとき『とらや』のしるしが美しく見えるよう、注意を払っているという。包みのひとつである高貴な紫色の紐で、くるくる、きゅっと、〝松葉結び〟にリボンをかけてもらうのを待つ間、届ける相手の顔が浮かぶ。

どのお菓子を選び、どんなふうに包んで、どの熨斗や水引をかけるか。必ずしも正しい答えがあるわけではない。だからこそ親身になってお客さまの要望に耳を傾け、ケースバイケースで提案や対応をするという。

『とらや』のお菓子がなぜ選ばれるのか。

おいしさと並んで、心からのおもてなしが、客側に伝わるからに他ならない。

贈答品の包みの例。「鐶虎」デザインの包装紙を、紫色の紐で松葉結びしたもの。用途に応じて短冊、掛紙、水引も用意している。

◎甲斐みのり 文筆家/静岡県生まれ。旅、散歩、お菓子、手みやげ、クラシックホテル、暮らしや雑貨などを主な題材に執筆。著書に『気持ちが伝わるおいしい贈りもの』など。

『クロワッサン』913号(2015年11月25日号)より

広告