“最期まで自分らしく生き切る” その思いを支える、もうひとつの家──長谷川記三子さん 在宅と病院の間のケア(1)

撮影・井手勇貴 構成&文・殿井悠子

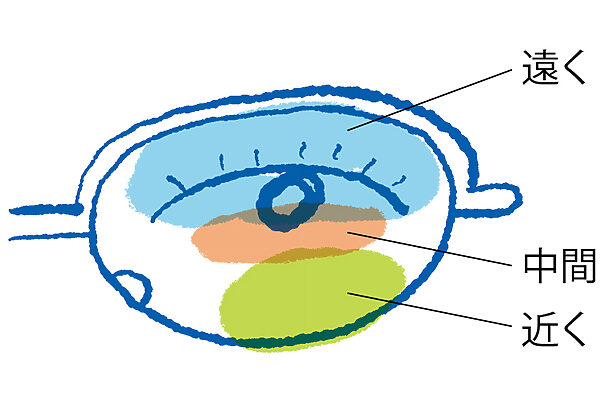

在宅と病院の間で、行き場を失う人が増えている。急性期病院には長くいられず、かといって医療的ケアが必要になると一般的な介護施設では受け入れが難しい。その“はざま”を埋める場所として誕生したのが、埼玉県狭山市にある『ハピタルハウスstyle』である。11室だけの“小さな家”だが、看護師が24時間体制で支え、点滴・吸引・酸素管理など医療的ケアにも対応する。「病院より家庭的で、施設より医療的」という中間地点のような存在で、最期まで“暮らすこと”を大切にしている。

この居場所をつくったのは、緩和ケア特定認定看護師の長谷川記三子さんだ。「人は、最期の10日間がもっともその人らしくなるんです」と、長谷川さん。最期は痛みや呼吸苦、せん妄などで苦しいもの、と思われがちだが、その痛みを丁寧に取り除いていくと“その人自身”が戻り、その瞬間から「最期をどう過ごしたいか」という願いが見えてくるという。

長谷川さんのケアの原点には、幼少期に事故で入院し、痛みに寄り添ってくれた看護師の姿がある。「あのとき救われた気持ちを返したい」と看護の道に進み、急性期、終末期、訪問看護と、30年以上さまざまな現場を歩んできた。しかし病院では、時間や医療行為に追われ、患者が望む“暮らし”を守りきれないと感じる場面も多かった。「もっと、その人の生活に寄り添いたい」という思いから、ハピタルハウスの設立に至った。

ハピタルハウスでは、必要な医療行為をしながら“暮らしそのもの”を支える。たとえば、部屋の照明や温度は家の環境に近づける。ドアは閉めず、気配があったほうが安心する人には、あえてドアを開けたままにする。胃がつらい人には香りの少ない食事に変える。ナイチンゲールの原則にも通じる“環境を整える看護”で、心身の安定をつくっていく。

ここで過ごした人たちの“最期の時間”には、忘れがたい光景がある。離れの特別室では、末期がんのお母さんと子どもたちが夏休みを一緒に過ごしたことがあった。庭で遊ぶ子どもたちを母親がベッドから穏やかに見守り、家族みんなでごはんを囲む。また、末期がんの会社社長が、ここで会社の引き継ぎを最後までやり切ったこともある。ハピタルハウスが目指すのは、“生き切るための時間”を整えること。本人が納得して最期を迎えられるように、必要なときにそっと寄り添う。この家には、それぞれの穏やかな最期の時が流れている。(続く)

『クロワッサン』1156号より

広告