『Cloud on the 空き家』著者 小池昌代さんインタビュー ──「和歌をふんだんに使った恋愛小説です」

撮影・園山友基 文・鳥澤 光

初老と呼ばれる歳になり兄と死に別れた主人公。東京で生まれ育ち、二度結婚して今はひとり、子どももいない。生活のため見つけた仕事は空き家の管理と再生。依頼主である河原さんは、主人公を〈和歌の好きなわか子さん〉と呼び、自らも〈歌があったから生きてこられた〉と明言する。

「日本文学全集のために『百人一首』を詩訳したことをきっかけに、和歌のおもしろさにのめりこみました。いにしえの人たちが、空や花を、恋や愛だって自然の事象としてとらえて歌っている。現代人が置き去りにしてきた感覚に同期するように心が満たされていきました。詩歌の解釈というのはもう一回自分で詩を書くことだと実感して、次は違う形で、和歌をふんだんに使って書いてみたいと思って生まれたのがこの小説です」

言葉が弾み、羽ばたきながら愛と幻想を引き連れてくる『Cloud on the 空き家』。詩で、小説で、エッセイやアンソロジーでも高い評価を受ける小池昌代さんの最新の小説だ。作中には、西行、恵慶法師、藤原定家、和泉式部などの和歌がたびたび登場する。

「私自身、居場所がなくなるようなつらさを抱えているときに詩歌が生きるのをすこし楽にしてくれるところがありました。詩歌というのは一種の家のようなもので、言葉を味わうときに読み手がそこに存在を移してこの世から脱出できるんです。瞬間、瞬間の出家のようなものと言えばいいでしょうか」

書き手の思いは、〈和歌の世界に心を遊ばせるとき、(…)この世を飛び出て、異次元へ解脱する。そういう感覚に言葉を当てるなら、誰もが知るあの言葉、「自由」の他に思い当たるものはない〉と書きこまれ、小説の外にも広がる世界に柔らかな光が射す。

現実と幻の交わるところに歌の詞が響き渡る

ある日、空き家の掃除をしていたわか子は、藤原定家の歌を思いながら「なびかじな」と3度唱える。途端に空気が変容し景色が反転。気絶から目覚めるとそこには、秋刀魚のような美しい目をした青年の顔があった。百年にも一千年にも思われたようなこの日を境に、物語は思わぬ方向へ進んでいく。

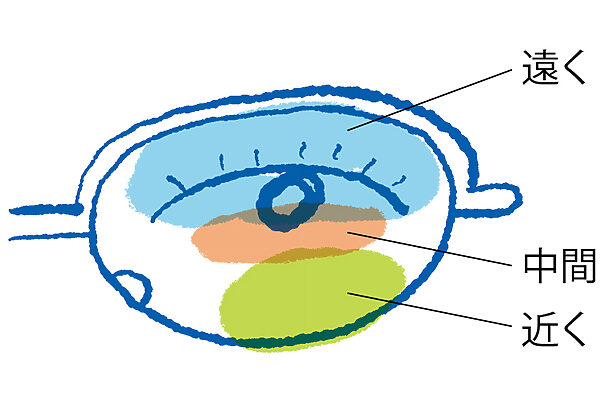

「四次元、五次元の世界に飛び出ていきたい精神の状態は、詩歌を詠む感覚ととても似ていてね。それを小説に書くからには、体ごと持っていかれるようなものにしたいという願いがありました。幻を書くには、心はふわふわと雲の上に飛ばすけれども、スプリングボードになる硬い地面をきっちり書かないと飛び上がれません。地面の下と上、形而下と形而上の綱引きをしながら、小説という大きな器に、そのときの自分を全て入れるように書き進めていきました」

小説をたゆたい、ついには登場人物も事象も包みこんでゆくユーモアが心地よい。

「歳を重ねていいのは、この瞬間をおもしろく見てみようとユーモアが出てくること。生きることと距離が取れると楽になるんですね」

『クロワッサン』1155号より

広告