「とらやさんがあるから引っ越した」、料理研究家・髙山かづえさんが世田谷の牛肉店を愛する理由。

撮影・青木和義 構成&文・堀越和幸

とらやさんから学んだこと5つ。

1.鮮度だけではない、 きれいに〝掃除〟 された⾁が 美味しい。

とらやで買う肉は余計な脂が少ない。この日、本誌取材のために調理場を訪れた髙山さんがそのことをまず伝えると、佐藤さんは即座に「脂身が多いとお客さんは喜ばないから」と答えた。

余分な脂だけではない、筋や血合いや汚れ、不要な皮の部分など、店に並ぶ前にこちらの肉はきれいに“掃除”がなされる。

「そしてそれがとても丁寧なんですよ」(髙山さん)

佐藤さんの手にかかると丸の鶏はものの5分とかからずに解体される。各部位に切り分けられた肉は薄桃色にツヤツヤ輝いている。

「たとえばこちらのガラで取ったスープは雑味がなくて本当にクリア。塩だけで、驚くほど奥行きのある味わいになります」

確かな手仕事を経た食材が本当の旨味を発揮する。贅沢な発見だ。

2.バラ⾁とロースとリブロース…… 料理で部位を使い分ける。

ある日、トンカツを作るという髙山さんに佐藤さんは、ひと抱えもある大きな豚の塊肉を貯蔵庫から取り出してきて、それならロースよりリブロースのほうが美味しいよ、と塊肉の端のほうを切り始めた。

「名前はもちろん知っていましたがそれがどこの部位で、どうして美味しいのかということを初めて目で理解しました」(髙山さん)

リブロースとは豚の肩に近い部分で、赤身の周りを脂身の層が取り囲んでいる。ロースはそれよりも脂身が少なく、一方バラ肉は赤身と脂が対となり層をなしている。

「リブロースはトンカツに向いているし、ロースはソテーや生姜焼きに合う。バラ肉は豚の角煮や炒め物、鍋物にいい」(佐藤さん)

切り出されていく肉の視覚情報と舌の記憶は、以来、髙山さんの頭の中でしっかりと結びついた。

3.トンカツ⾁の筋切りは 〝カブリ〟の部分に包丁を⼊れる。

トンカツの下拵えとして、肉の筋切りをすることはもちろん知っていた。それをすれば揚げた時に肉が反らない。けれども実際にやってみると、うまくいく時といかない時があった……。

「トンカツに使うリブロース肉には“カブリ”と呼ばれる細長い赤身が周囲を取り囲んでいて、それと本体の赤身との境になっている脂身の部分3〜4カ所に包丁を入れると筋が切れます」(佐藤さん)

筋とは赤身と脂身の間を走行する固い線維のことで、それはカブリに密集する。そこを断ち切れば、熱を加えても肉は縮まない。

「そうしたことは対面で教えていただくなどしないと、なかなか知る機会がありません」(髙山さん)

本だけではなかなかわからない生の知識を、髙山さんは買い物の現場から吸収している。

4.脂の分量や合いびきなど、 美味しいひき⾁を考える。

ある時、とらやのひき肉と他店のひき肉でシュウマイを作ったら、他店のほうからは脂汁が出て、ひとまわり小さくなってしまった。

「両方作って、良いひき肉とは何かを考えました」(髙山さん)

ひき肉は劣化が早い。安売りされているひき肉には冷凍物が多く、ドリップが出やすい。とらやの場合は鮮度のいい赤身部分を中心にひき立てで出すから、こねるほどに粘り気も出るし、旨味が強い。

「そしてこちらでは、シュウマイや餃子、メンチカツなどひき肉を使ったお惣菜も扱っていて、それがとても美味しくて評判です」

惣菜は妻のまり子さんの担当で、髙山さんはその餃子のレシピを今回特別に見せてもらった。

「ひき肉は、なんと牛と豚の合いびきでした。あの味が再現できるかどうか、さっそく試してみます」

5.ローストビーフは肉のかたまりを薄切りにした⽜脂で包む。

ローストビーフにはイチボ肉が合う。それも佐藤さんが教えてくれた。イチボ肉とは牛のももから腰にかけて取れる上質の赤身、ランプ肉の一部で、ランプよりも細かい脂のサシが入っている。

「そして、焼く時に使う牛脂も一緒にくれたんですが……」

その牛脂がステーキなどに使うサイコロ状のものではなく、薄く平たく削いだタイプのものだった。

「ヒレ部分を覆っている牛脂で、ステーキに使うのと違ってこの部分は溶けづらく、むしろ熱に強いんです」(佐藤さん)

これでくるんでオーブンに入れれば、熱のあたりが柔らかく、しっとりと焼き上がる。さらに下に敷いた野菜は肉汁を吸って、上級なグレービーソースの素にもなる。

「私の作るローストビーフの味が格段に上がりました」

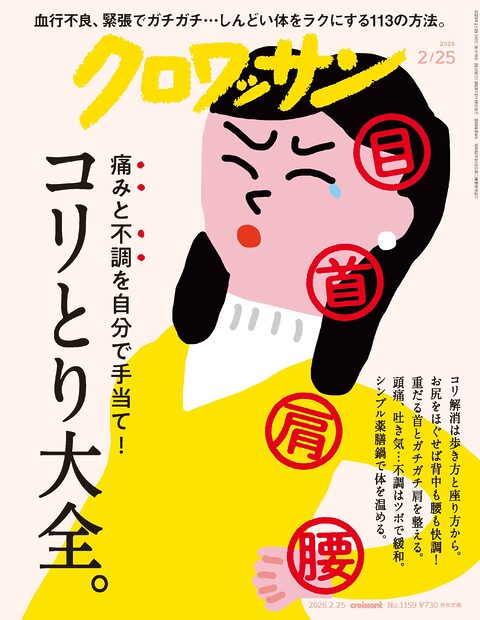

『クロワッサン』1117号より

広告