『君が手にするはずだった黄金について』著者、小川 哲さんインタビュー。「未知な存在は、日常の中にたくさんある」

撮影・大内カオリ 文・本庄香奈(編集部)

「未知な存在は、日常の中にたくさんある」

2023年はじめに直木賞を受賞した注目の若手作家の最新作は、なんと自分自身が主人公。〈小川〉という名の小説家が、「本当と嘘」の入り混じる日常に直面しながら、嘘のグラデーションの先にあるともいえる「小説」について思索していく。果たしてこれは私小説なのか。不思議な感覚に陥る新体験の連続短編集だ。

「小説家の目を通じて小説をどう考えるかということが一つのコンセプトだったので、どうせなら架空の名前ではなく、〈小川哲〉の名前を使うほうが、読者もいろいろな読み方ができて、楽しんでもらえるかなという発想で、自分を主人公に設定しました」

これまで、「戦争と建築」など壮大な題材にも取り組んできたが、今作は語り手が自身(と思われる人物)の視点ということもあり、ごく身近な世界にある「虚構」がテーマ。

例えば、3月11日は鮮明に覚えているのに、前日については全く思い出せないことを発端に記憶のままならなさに直面する「三月十日」、オーラがよめるという占い師のインチキを暴こうとする「小説家の鏡」、80億円を運用するトレーダーとなったかつての同級生の本性があらわになる表題作など、意図的な嘘や、思い込みから歪む真実などと対面してゆく

虚構と小説について深く思索する主人公。

そして、現実にいくつも孕む「嘘」(または思い込みの類)について深すぎるほど考え込む主人公は、今まさに読んでいる「この小説とはなんなのか」というテーマへ、私たちを導いてゆく。

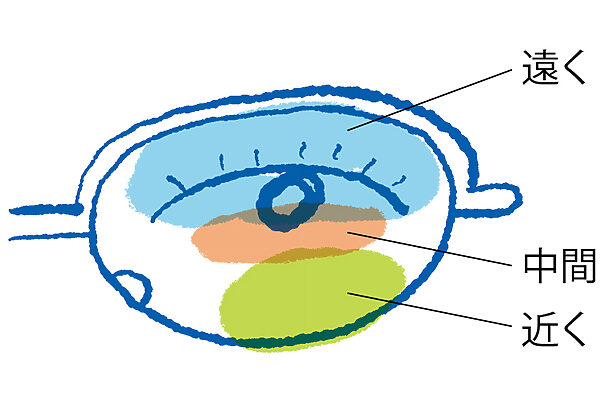

「何が現実で、何が小説かって、どこか明確に線があって区切れるものではないと思っています。よりフィクショナルなものとより現実に近いものがあるだけ。小説家は、そのグラデーションの間を必要に応じて自由に移動できる技術が必要で、この作品ではそれをすごく実践しました」

虚と実を軽やかに行き来する小説家の視点から世界を見るのは、ユーモラスな体験だ。〈実際の小川さん〉も記憶の不確かさを何度も体験しているという。

「僕には全く覚えていなかった小学校の同級生がいたんです。誰かが“こんなヤツいたよな”と話し始めたんですが、全く覚えていない。そのうち、周りの友人も巻き込んで “お前は覚えているか?” “いや、いたかな……”なんて話しているうちに、“本当にいなかったら面白いな”と思ったんです。その時は、写真が見つかったので、存在していたんですけどね(笑)。

記憶から抜けた存在とか、わからないこととか、〈未知の存在〉というのは近くに転がっているし、そういう視点で日常を見直すと全く違った世界が広がっている。

今作は、僕なりに、身の回りで起こっていることをなるべく率直に、なるべく深く考えるようにして書いた作品です。共感してもらっても、この本自体があなたにとって未知な存在であっても、楽しんでもらえたらうれしいです」

『クロワッサン』1105号より

広告