「西鶴一代女」男たちに振り回されまくるある美人の不幸すぎる一生。│山内マリコ「銀幕女優レトロスペクティブ」

井原西鶴の浮世草子『好色一代女』。好色とは色好みのほかに、美人、それから遊女をもさします。溝口健二が1952年(昭和27年)に満を持して映画化し、見事ヴェネツィア国際映画祭で監督賞を受賞。英語圏では『The Life of Oharu』の題で知られる、ものすごく日本らしい名作です。

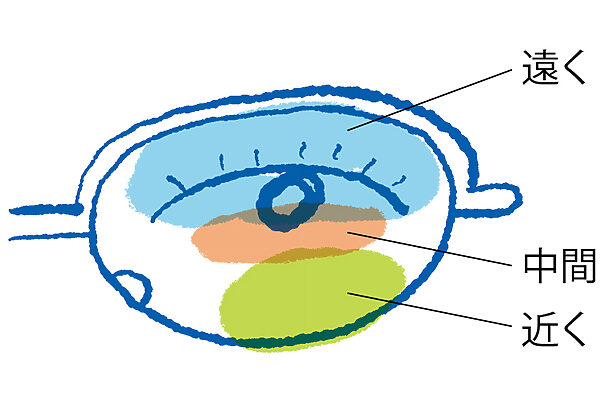

老醜を厚化粧で隠した街娼のお春(田中絹代)は、羅漢堂の仏像を見ているうちに、これまで出会っては去っていった、男たちの顔を思い浮かべる。御所に勤めていた十代のお春は、彼女に一方的に恋い焦がれる勝之介(三船敏郎)に無理やり宿へ連れ込まれそうになり、それを役人に見られたことで洛外へ追放されてしまう。そこへ、殿様のご所望どおりの美人を側室にするため、松平家の家臣がやって来る。

見初められたお春は城へ輿入れするものの、跡継ぎを産むなり用済みとばかり実家へ帰されてしまう。そしてついに、金に困った父親によって、お春は島原の遊郭へ売られてしまい……。

封建社会における女の立場の、どうすることもできない弱さ。美人ゆえに男に好かれ、美人ゆえにあらゆる社会階層へ召喚され、そして容赦なく棄てられるめちゃくちゃな人生が、これでもか! これでもか! と畳み掛けるような不幸エピソードで描かれます。

なぜお春がここまで過酷な運命を送ったのか……それはお春が女である上、「美人」という、過度に物扱いされる存在だったから。原作が書かれた徳川綱吉の時代も、映画化された67年前も、そして現在にいたっても、女性を取り巻く現実は本質的には変わっていないことにぞっとさせられます。さらに言えば、女の不幸が感動的な物語として消費されていく、本作の構造にも……。

お春が死のうと竹やぶを彷徨うシーンの絵巻物的な美。それと対照的な、家臣が側室候補を品定めするシーンの醜悪な笑い。ここぞという場面をワンカットでダイナミックに撮り、溝口健二は映画の神となったのです。

山内マリコ(やまうち・まりこ)●作家。責任編集長をつとめた雑誌『エトセトラVOL.2 We LOVE 田嶋陽子!』が発売中。

『クロワッサン』1013号より

広告