『百年泥』著者、石井遊佳さんインタビュー。百年泥から現れる、もう一つの人生。

撮影・大嶋千尋

〈チェンナイ生活三ヶ月半にして、百年に一度の洪水に遭った私は果報者といえるかもしれない。〉

これは小説の冒頭である。私は資格を持たない日本語教師。サラ金から借りたお金を男に持ち逃げされた私は、その返済のためにやむなくこの地に来たのだ。

「私自身、南インドのチェンナイで日本語講師をやっていた経験があり、そして本当に百年に一度といわれる大洪水に遭遇したことがこの物語の下敷きになっています」

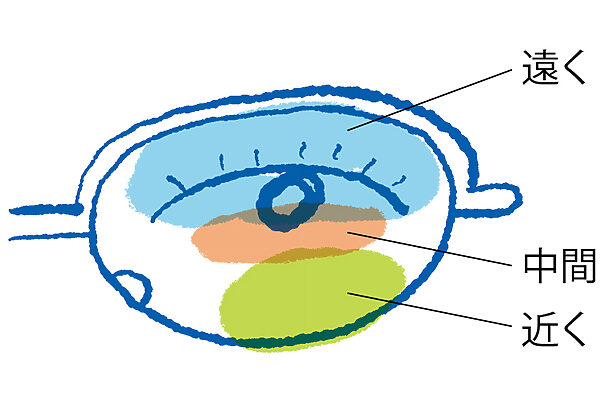

都会のドブ川の底の底までを攪拌し、地上に上げられた百年泥。作品では、その泥の畝から、思い出の品の数々や人が次々に搔き出される。だが姿を現した人は誰かにとっては甥であり、ほかの誰かには親友であり、またほかの誰かにとっては元彼である。

「まったく同じ人でも違った人が見れば違う人が見える。違う過去、現在、未来が見える。ということを書いてみたかった」

これは仏教の基本的な考え方に通じるものだ。石井さんは学生時代に仏教を学んでいた。

「万物が時々刻々と変化していくことを刹那滅といいますが、私たちの心身も同様で、そうした事物とお互いに入り組みながら、無数の存在の一つとして成り立っている。たとえばいま私たちの心にあることだって、もしかすると500年前の誰かの胸をよぎった想念かもしれません」

リアルな筆致で描かれる普通ではあり得ないことやもの。それはよくガルシア・マルケスが引き合いに出される、マジックリアリズムと呼ばれる手法に通じるものだ。

「リアルな作品の中に荒唐無稽なものを置く、といういい方がされますが、でもこの世界をありのまま見るなら、本当は辻褄が合わないことだらけで、それこそが実相ではないかと。作品ではそんなことも表現してみたかったです」

練れた語り口が描くそのマジックリアリズムがあまりに秀逸で、真偽を確かめるべくネット検索をかける読者が多発したそう(!)。何のことであるかは、実際に読んでみればすぐにわかるだろう。

かつて綴られなかった手紙、眺められなかった風景、聴かれなかった歌……百年泥の界隈。生きることのなかった人生、生きたかもしれなかった人生に思いを馳せることはロマンチックでもある。

「あるかもしれないし、ないかもしれない、そうしたわけのわからないものを形象化したのが百年泥です。何が出てくるかわからない。私たちの人生と同じです」

新潮社 1,200円

『クロワッサン』979号より

広告