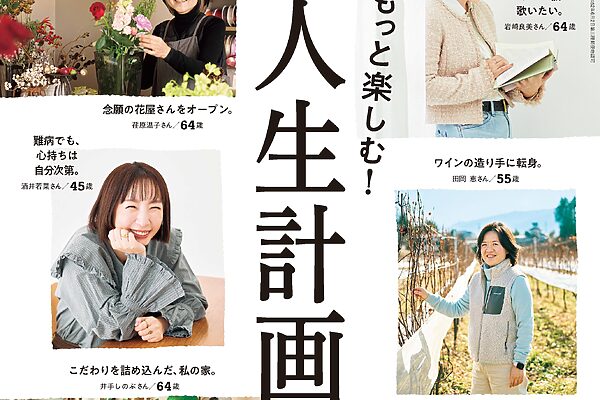

片づけアドバイザー石阪京子さんに聞く「片づく仕組み」

イラストレーション・ZUCK 文・栗本千尋

実は、片づけは仕組み作りが9割

ついこのあいだ片づけたばかりなのに、もう部屋がごちゃごちゃしている。それ、もしかしたら片づく仕組みができていないせいかも!? 片づけアドバイザーの石阪京子さんは、「まずはどんな暮らしがしたいのかを明確にすることが大事」だと話す。

「“片づく仕組み”をピラミッドで表すとしたら、基礎となるのが理想の設定。漠然としていると倒壊してしまうので、片づかないことでどんな困り事や失敗があったのかを洗い出し、片づけによってどうなりたいのか……家事が楽にできるようになりたい、お金を貯めたい、老後に備えたいといった目的を定めます。そして、理想の暮らしをイメージしましょう。例えば、北欧スタイルを理想とするなら、キャラクターものの食器は似合わないかもしれないですよね。イメージが具体的であればあるほど、家の中にある不要なものが目に見えてくるはずです」

次に決めるのは枠組み。つまり、スペースや部屋の役割を決めること。リバウンドを防ぐのにも有効だという。

「片づく仕組みを作るなら、家全体を見直す必要があります。そうしないと『ひとまずここに突っ込んでおこう』という“必要悪スペース”ができてしまう。審美眼が落ちて、どんどん部屋が散らかるんです。枠組みを決めるとき、パブリックスペースに個人のものは置かないというルールも設けます」

枠組みには大・中・小の枠があり、大の枠が部屋で、中の枠は棚やパントリー、クローゼット。小の枠は引き出しや収納箱。枠組みのどこにものを配置するかを決めたら、整理する段階へ。部屋ごとに全部ものを出し、不要品を処分し、ようやく収納だ。片づけやすく、取り出しやすくするためにラベリングして、7割収納を心がけるといいという。そして、最後にようやく片づけがくる。ここでの片づけとは、使ったものを元にもどすこと。片づけへの苦手意識は、このステップのどこかが欠けているせいかも。片づけとは、仕組み作りが9割なのだ

片づけに必要な“3つの視点”とは?

「片づけをすると決めたら、3つの視点を意識するといい」と、石阪さん。1つめは、俯瞰して見る“鳥の目”。これは、家全体を見渡す能力のこと。2つめは、細かいところまでこだわって見る“虫の目”。薬箱の中はきれいに片づけられるのに、部屋全体となると力尽きてしまうという人は、虫の目しか持っていない可能性が。3つめが、未来を予測する“魚の目”。例えば子どもの成長を想像すれば、「すぐにベビー用だんすはいらなくなるな」と予想できるから、余計な買い物をせず、長期的な視点で選ぶようになる。

これら3つの目は補完し合うので、意識することからはじめてみて」

また、片づけが苦手な人の共通点として、細々とした安価なものは熟慮せず買えるのに、長く使える高価なものにお金を出ししぶる傾向があるという。

「私は明らかに収納が足りない場合には、効率的にスペースを使える跳ね上げ収納ベッドをおすすめするんですが、普通のベッドと比べて10万円くらい高いから、『普通のベッドを買って、その下を収納スペースとして活用する』と言う方がいる。ベッド下の空間って埃がたまってすぐに汚れます。跳ね上げベッドによって2畳くらいのスペースが空くので、家賃に換算したら、意外と侮れないですよ」

スペースの価値を認識するようになると、お金をかけるべきものが自ずと見えてくる。片づけは、ものの価値と向き合うことにも繋がっているのだ。

『クロワッサン』1138号より

広告