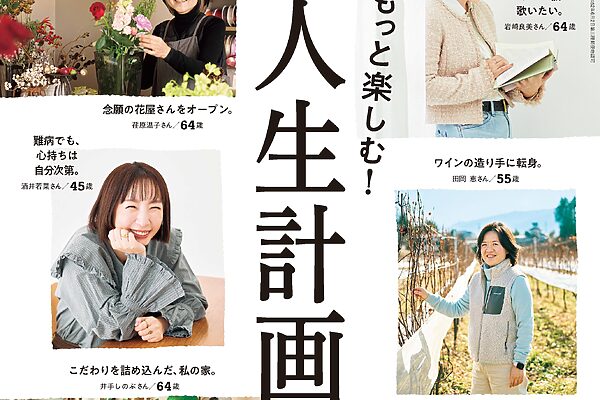

大人も触れたい児童書の世界——児童書の最旬キーワード

撮影・木寺紀雄 構成&文・梅原加奈

スマホネイティブ世代の子どもたちにとっても、本は新しい世界を知るための大切な手段。今、子どもたちが夢中になって読む児童書にどんなものがあるのか、丸善丸の内本店児童書担当の兼森理恵さんに話を聞きます。

「ここ数年、児童書の世界でもタイムパフォーマンスやスペースパフォーマンスを意識したタイトルが話題です。たとえば、『5分後に意外な結末』(Gakken)などの1話完結で読了まで5分ほどのショート集は、小中学校の朝読や休憩時間などの短い時間でも読める本としてヒット中」

「また気軽さで言えば、今の子どもたちはタブレットやスマホでの読書も大人より柔軟に活用しています。小学館が刊行した100周年記念児童文学集『小学館世界J文学館』は、紙の図録を1冊購入すれば、125冊の電子書籍が読めるというもの。場所をとらない親もうれしい一冊です。1冊の本で125もの物語に出合えるのは贅沢かつ、自分ではなかなか手に取らない作品にも巡り合うはず。電子書籍ならではの楽しみ方ですね」

人気で言えば、シリーズものもやはり強い。『ふしぎ駄菓子屋 銭天堂』シリーズ(偕成社)は国内累計460万部を超え、実写映画化もされた。

「『銭天堂』も実は『5分後〜』シリーズと似ていて、一話完結の短編形式で読みやすい。また、ふしぎな駄菓子屋主人の紅子さんのキャラクターなど、子どもたちの想像力を掻き立てるエンターテイメント性に満ちています。シリーズものは長年にわたり刊行されるので読者層が幅広く、世代を超えて読み継がれるのもポイントです」

「1987年に第1作が発売された『わかったさんのおかしシリーズ』から昨年33年ぶりに後継シリーズ『わかったさんのスイートポテト』(あかね書房)が発売され、児童書界隈では大きな話題になりました。往年の読者に限らず、新シリーズの登場に子どもたちからも続きが読めてうれしいとの声があがっています」

また、傾向のひとつとして、ヤングアダルトなどティーン向けの小説は「自分探し」や「多様性」をテーマにしたタイトルが増えたとも。

「たとえば『かわいい子ランキング』(ほるぷ出版)は学年の女の子をかわいい順にランキングしたリストが匿名でSNSに広まり、騒動が巻き起こる物語。外見だけで何かを決めつけていいのか、その内側にあるものをどう考えるべきか……そんなことを問いかけます。情報過多の社会に生きていると大人でも“正解”とはなに?と行き詰まることがさまざまな場面でありますが、子どもたちはなおさらです。抱えこんだもやもやに答えてくれるような、ヒントとなる一冊に巡り合いたいと思っているのではないでしょうか」

タイパ&スペパなお得感が大事

「宝島」「家なき子」「魔女の宅急便」など国内外の名作を収録。紙の本のQRコードを読み込み電子書籍にアクセス。「すべて新訳で読みやすい。本邦初訳も24作品も収録しています」(兼森さん、以下同)

シリーズものは、新旧ともに安定の人気

幸運な人だけがたどり着ける駄菓子屋。「不思議な力のお菓子は、使い方を間違えると大変な目に遭うことも。子どもたちも理解できるファンタジーとリアリティの塩梅が見事です」

多様性の時代に自分を知る

突然届いた、学年のかわいい子ランキング。選ばれた生徒たちはランキングを書いた犯人探しをするが……。「他人の、また自分の本当の顔をきちんと見ているのか考えさせられます」

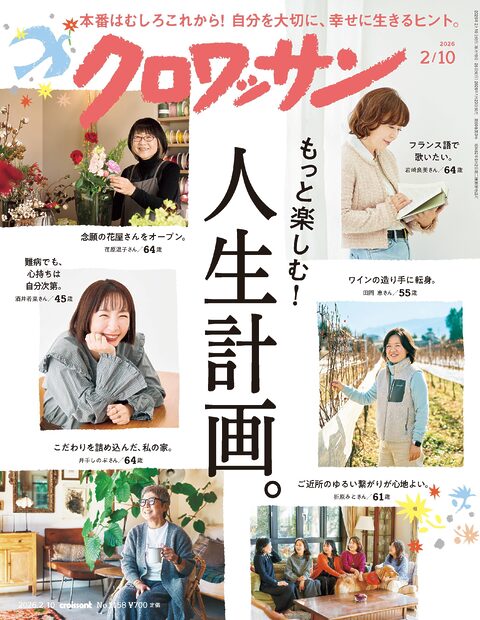

『クロワッサン』1136号より

広告