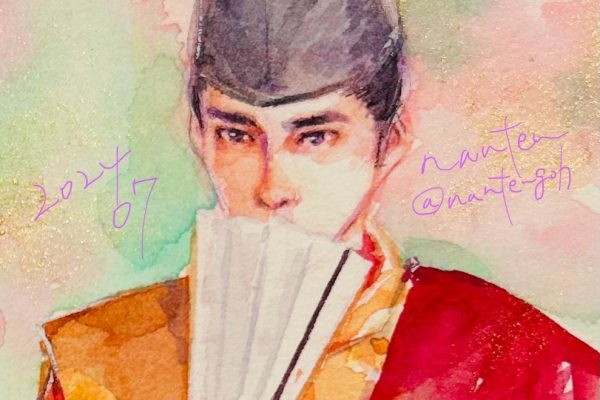

飯間浩明さんと牟田都子さんが語り合う「変わる日本語」。

国語辞典編纂者の飯間浩明さんと校正者の牟田都子さんが語り合う日本語の最前線。

新たに生まれ、変わり続ける言葉の世界に向き合う面白さとは。

新たに生まれ、変わり続ける言葉の世界に向き合う面白さとは。

撮影・黒川ひろみ 文・三浦天紗子 取材協力・三省堂

写真ギャラリー

撮影・黒川ひろみ 文・三浦天紗子 取材協力・三省堂