同居が苦しいなら、いっそ離れて。作家、松原惇子さんの「母と娘」の距離感の正解。

構成と文・寺田和代

機嫌よく向き合う関係を保つため、 ひと駅分離れて暮らしています。

「暮らしの価値観や習慣が異なる母と機嫌よく向き合える関係を保つために、別居を選びました」と作家の松原惇子さん。母・可祢子(かねこ)さん(95歳)が住む実家で6年前に始めた同居生活を一昨年解消し、現在は近所で別々に暮らす。

松原さんといえば、自らの実践を通じてシングル女性を応援する数多くの著作や、おひとりさま同士で老後を支え合うNPO法人「SSS(スリーエス)ネットワーク」の代表としても知られる。その松原さんが60歳を超えて母との同居に踏み切ったのは、老朽化に伴うトラブルで長年住んだ都内のマンションを退去したことがきっかけだった。

実家の庭付き一戸建てには父亡き後、80代後半の母が元気で独居生活を続けていた。松原さんは家賃を払って2階部分を間借りすることを母に承諾してもらい、ミニキッチンを設置するなど二世帯住宅仕様にリフォームした。

「周りには、超高齢の親と同居することに肯定的な声も多かった。お互い安心でしょう、と。でも、暮らし始めて痛感したのは、生活習慣の違う親とひとつ屋根の下で暮らす難しさでした」

母娘関係はもともと良好。子どもの頃から、ステキなお母さんね、と褒められるおしゃれな母が自慢でもあった。

「学生時代に実家を出て、半世紀近く離れて暮らしたので、年を重ねた母娘が同居する難しさを想像できませんでした」

2階で執筆していると、1階の生活音や来客の気配で集中が途切れる。玄関で外出準備をしていると、母がわざわざ出てきて「行ってらっしゃい」と声をかけたり、靴を並べてくれたり。

「良妻賢母の鑑のような人。それが私にはつらかった。母にそのつもりはなくても、母が主で60歳過ぎても私は子ども。自分を母が支配する城の〝侵入者〟のようにも感じて」

「同居が苦しいなら、いっそ離れてのびのびと自分らしく生きよう。」

次第に日常会話さえ億劫に。たまたま隣駅の公団住宅にすぐ入居できる部屋を見つけ、母には「仕事部屋を借りた」と説明して段階的に引っ越した。

「不思議なの。当初は月1回会うのが精一杯だったのが、今は週1回会食しています。母が食べたいものを私が買っていき、準備して待つ彼女とおしゃべりなんかしながら。私たち母娘には物理的にも距離が必須。同居をやめただけでこんなに楽に付き合えるなんて」

再別居で「母も一人で生き切る覚悟をしたのか」、心身ともますます元気で周囲を驚かせているそう。

「子に頼らず終活どこ吹く風で日々を楽しむ母の生き方はある意味、尊敬できます。その姿を間近で見て、私も老後について思い悩むことをやめました」

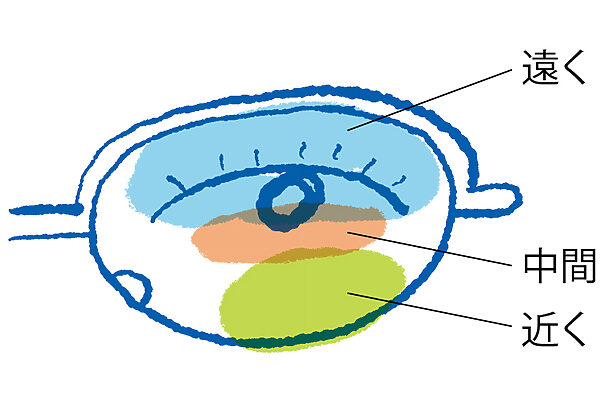

ひと駅分の距離を挟んだ母と娘は今、それぞれの人生を自由に謳歌している。

おひとりさまの終活を応援するNPO「SSSネットワーク」の共同墓。https://www.sss-network.com

『クロワッサン』1050号より

広告