『未知の鳥類がやってくるまで』著者、西崎 憲さんインタビュー。「小説というものをもっと自由に考えたい」

撮影・黒川ひろみ(本) 谷 尚樹(著者)

「小説というものをもっと自由に考えたい」

本の帯に“8年ぶりの作品集”とある。作家のほかにも、翻訳家、アンソロジスト、音楽家などの肩書きを持つ西崎憲さん。

「本当は、間をおきたくないんですけれど、いろんなことをやっているからずっと出せなくて」

で、このたび、これまでに文芸誌や電子書籍などで発表してきた短編を見渡してみたら、どうにか一冊にまとまることがわかった。

「自分の書くものにはリアルなエッセイみたいなものもあれば、ハードなファンタジーもあるのですが、今回はその間くらい、似たようなテイストのものを集めました」

の言葉どおり、その作品群はどれも不思議な味わい、日常のなかに潜むエアポケットにはまってしまったような感覚を覚える。

時空どころか生死すら超えて往来する“おれ”がいたり(「廃園の昼餐」)、世界の有為転変に飲み込まれて物語の語り手さえも次々に変わっていく作品があったり(「一生に二度」)……。小説とは本来、かくも自由であるものなのだ!

「小説は自由です。けれどもなかなかそうさせてくれない枠のようなものも一方ではある」

編集部の都合と小説の都合。

たとえば枚数。30枚とか、50枚とか、100枚とか、書き手は編集部の都合で区切りのいいところで創作を任される。

「小説の都合でその枚数が出てくるわけではない。小説を巡る状況というものがまずある」

西崎さんは、昨年惜しまれながら終刊になった文学ムック『たべるのがおそい』の編集長も務めていた。その際に、今村夏子さんに執筆を依頼した時の話が面白い。

「3枚から60枚の間でとお願いしました。自由度の高い条件で書いていただきたかったので」

表題作の「未知の鳥類がやってくるまで」は、単行本を出すにあたって、唯一の書き下ろしとなった。出版社に勤める暁島(あきしま)みか子は世界に一つしかない小説の著者校正の束を酔っぱらって紛失してしまい、台風のなかを探しに出る、という胃が痛くなるような話。

「昨年、東京を直撃した大型台風がありましたよね。あの時の街の空気とか、直前の予兆みたいなものがヒントになっています」

作品を書いている時は映像が頭に浮かんでくる。いわく、見たことのない映画を見ているような感じとも。

「書くのでも、編むのでも、自分は読者の意識が強くて、どうなったらこれは面白く読めるか、それをすごく考えます」

タイトルの『未知の鳥類が〜』は作品を書く前に決めた。

「背表紙にそういう題の本を見つけたら、自分が読者なら確実に本屋さんで手に取るなと(笑)」

面白い小説は書くのも読むのも好き。その興味は古今東西の作品に通じていて、敬愛する作家やタイトルがさりげなく作品中にあらわれることも。そんな西崎ワールドにあって、さて、台風の町を彷徨う暁島みか子は……。ご一読を。

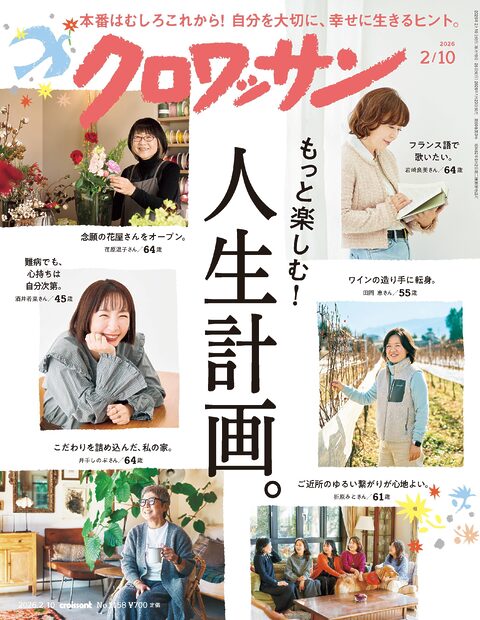

『クロワッサン』1024号より

広告