認知症を防ぐ「会話力」を身につけ、認知機能が低下しやすいタイプを知る

イラストレーション・佐々木一澄 構成&文・板倉みきこ

普段の自分の会話傾向を知る

話好き、聞き役になりやすい、感情を表現するのが苦手など、「会話」に得手不得手があるのは個性でもある。

「ただ、脳は自分が得意なことを選びがちなので、無意識に話すだけでは不得手な部分を活用できず、認知機能が衰えやすいのです」

認知症予防に役立つ会話には、論理的に考え、感情を読み取り豊かに表現するという一見対極的な2点が重要。

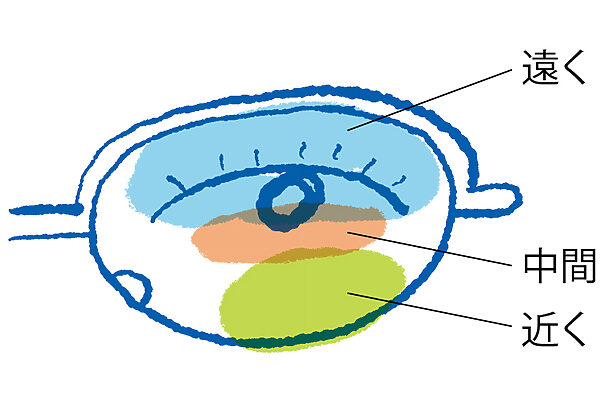

「基本的に『話す』より『聞く』ほうが脳を刺激できます。ただし、話すだけでは脳を豊かにする語彙力が増えませんし、聞くだけでは自分の考えや感情を表現する機会が減り、認知機能にとってはマイナスです。聞く量と話す量が同じくらいなのが理想。自分の会話傾向を知って、対策を考えましょう」

聞く、話す量のバランスがいい人

聞き役に徹する人

会話に参加しない人

自分の話のタイミングを掴めない人

自分の話だけを延々とする人

認知機能が低下しやすいタイプを知る

大武さんが研究を続ける中で分かってきたのが、認知機能が低下しやすい性格傾向もあるということ。

「プライドが高い人は、うまくできることしかやりたくないという思いが強く、行動の幅が狭まり、脳を活用する機会が減ってしまいます。また好きなことばかりする人は、自分の枠組みに当てはめて考えがちで、新しいことに触れる機会を失い、やはり認知機能を活かしにくいといえます」

「真面目で頑固な人の場合、相手の話を聞かなかったり、交流の場が苦手だと会話の機会が減り、柔軟な脳が育ちません。そしてマンネリな生活を送っている人も要注意。考えずに行動できてしまうので、脳はお休み状態。認知機能が低下しやすいと考えられます」

プライドが高い

うまくできることしかやろうとしない。ほかの人の話を見下しがち。

好きなことだけに偏る

自分が興味関心のないことは聞き流す。相手の視点で物事を考えづらい。

仕事も家事もパターン化している

コスパやタイパを求め、物事の手順をパターン化しやすく、マンネリに陥る傾向が。

真面目で頑固

自由な発想で考える経験がなく、方法も知らない。人の話を聞いていないことが多い。

『クロワッサン』1127号より