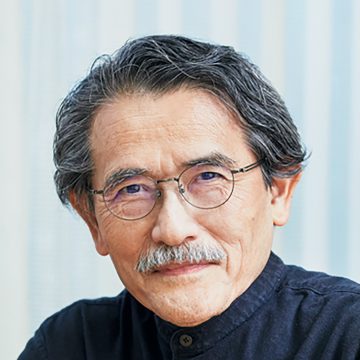

林望さんが古典から読み解く、現代と変わらぬ平安の情感。

撮影・黒川ひろみ イラストレーション・鈴木衣津子 構成&文・中條裕子

今でいう究極のイケメン、色好みの男とは?

突然のことで何の

もてなしもできぬから、

せめて藁(わら)の座布団ばかりを

差し出したけれど、

この人は、片方の足は

下におろしたままの半身(はんみ)の

姿勢で、ずっと私たちの

おしゃべりにいつまでも

つきあっている。そして

とうとう、どこかから

暁(あかつき)の鐘の音が聞こえてくる

時間になってしまった。

「平安時代は我々と全然違うと思い込んでいる人が多いけれど、一つ一つの人情の有り様は今の生活に置き換えてもそんなには変わらない気がします」

と、語る林望さん。

脚注なしに読み下した独自の「謹訳」で、古典文学の新たな世界を私たちに見せてくれる林さんならではの視点から、一見すると不思議に思えるけれどその底に隠れた納得の情感が窺える、平安エピソードを聞いてみた。たとえば、当時のイケメン=色好みとして、『枕草子』第百八十一段に登場するのは……。

「ある雪の夜、昔の御殿、ガラス戸なんかない板の間で火鉢を囲んでおしゃべりをしていた女房たちのところに、夜更けに男がふらりと訪れる。差し出された藁の座布団に腰を下ろし、片足は外に出したまま一晩中女房たちにおもしろい話をして、夜明けになると男は朗々と漢詩を吟じて帰っていく。僕が想像してもすごいね、と思います。これは色好みの男の一つの典型。決して図々しくない。そしてマメじゃないと本当に務まらないんです」

悪天候の中に女房たちの様子を見るかのように訪れ、話で楽しませ、さらりと帰っていく。これは女たちの人気を集めた、というのもうなずける。

帰っていく男はだらしないほうがいい!?

――暁に帰っていく人は、

装束(しょうぞく)など、どこまでも

きちんと調(ととの)えなくたって

よいのだし、烏帽子(えぼし)の紐を

髷(まげ)の元結(もとゆい)にがっちりと

結んだりもしないほうが

いいのに……、と思われる。

たいそうだらしなくて、

ぶざまで、直衣(のうし)や狩衣(かりぎぬ)

などをゆがんで着てたと

したって、あたりは暗闇

なんだから、誰がそれを

見知って笑ったり謗(そし)ったり

するものですか。

この「暁に帰っていく人」というのは、女性の元に通ってきて明け方に恋人と別れて出ていく男のこと。一読して「帰り際はだらしないほうがいい」とは不思議な文言に思えるけれど。

「林あまりの歌にある『わたしが服を着ていないのにもう靴をはく〈夫〉で〈父親〉のひと』、あれと同じなんです。もう事が終わってしまったらさっと理性的になって帰るというのは、女性から見たら飽き足らない。いつまでもぐずぐずしていてほしいという。これは『枕草子』だけではなく『源氏物語』でも一貫して語られていること。事が終わってしまったらささっとスーツを着て、ネクタイ締めて帰ってしまうなんて。もう少し風情というか、余韻はないの?と思うのではないかと」

清少納言もまた、そんな体験をしていたのか、いや、だからこそ、の実感がここにこもっているのだという。

顔も見ずに恋愛感情を抱けるものなのか?

当時、深窓の令嬢は人前に姿を見せず、男性は噂などの情報収集で相手を知り、文を送ることから恋が始まるというのが定番の流れ。『源氏物語』でも一夜を共にした後で、末摘花(すえつむはな)の容貌に光源氏が驚く場面が描かれている。

「今から見れば淡い関係だったのではと思います。しょっちゅう出かけてデートするわけではないし、男が通ってこなければ、女からは手紙を出すくらいが関の山。そうなると実際じっくり見られるのは、相手の顔より手紙の文面なんです。どんな紙を使い、どういう香が焚きしめられ、どのような筆跡なのか。その一つ一つが奥ゆかしい人柄というか、魅力につながる。総合点で男も女も評価し合ったのでしょう」

最終的には姿形よりも、趣味や考え方の相性が大事なのは、今も昔も変わらず、ということなのかもしれない。

恐ろしくも生々しく語られる生霊の存在。

当時、貴族たちが恐れたのが物の怪だった。『源氏物語』にも苦悩のあまり生霊となる六条御息所(ろくじょうのみやすどころ)の姿が描かれ、ほかにも文学にたびたび登場する生霊はリアリティのある存在だったと思われる。

「現代でも、たとえばアパートで殺人事件があった部屋に入ると、その怨念がまだ残っていて祟るのでは、と怖がられますよね。それは我々が死霊を信じているからこそ。

考えてみると、死霊と生霊の間は紙一重ですから。丑の刻参りなんかは、今でもひっそり行われているくらい。日本人という民族はそういう魂の存在を信じていた。だから『源氏物語』の場面も決して荒唐無稽だと思わない。

京都でも化野(あだしの)とか鳥辺野(とりべの)あたりなど、死霊がいるような気がする、という場所があちこちありますよね。千年の昔も今も、人間の本質そのものはそんなに変わっていないんです」

高貴な女性が姿を見られるということとは。

『源氏物語』の若菜上巻で、栄華を極めた光源氏の正室である女三宮(おんなさんのみや)が、蹴鞠を御簾近くで見ていたところ、飼っていた猫が飛び出した拍子に姿を見られてしまう、という場面が描かれる。高貴な人物の正式な妻が、姿をちら見されるというのは、当時のタブー。

「たかが猫の綱が御簾に引っかかったくらいで姿が露わになる場所に、光源氏の正室ともあろうお方が立っていたらいかにも不見識。でもそこには言い訳が用意されていて。女三宮の周りには常識のない年若い女房が取り巻いてる、と書かれている。モノのわかった女房が側にいれば注意がなされていたはず。けれど、キャピキャピな女房たちがワーワー言って、そこにイケメンたちが蹴鞠をやっている。奥深いところにいるお姫様は若い男を見ることなどないのだから、近くでそんなチャンスがあれば、見にいきたくなるのは仕方のないことかと思いますね」

『クロワッサン』1113号より

広告