【小川糸さんに聞く】手紙は自分の心を映す鏡のようなもの。 時間を隔てた独特の"間"も楽しい。

撮影・森山祐子 文・石飛カノ

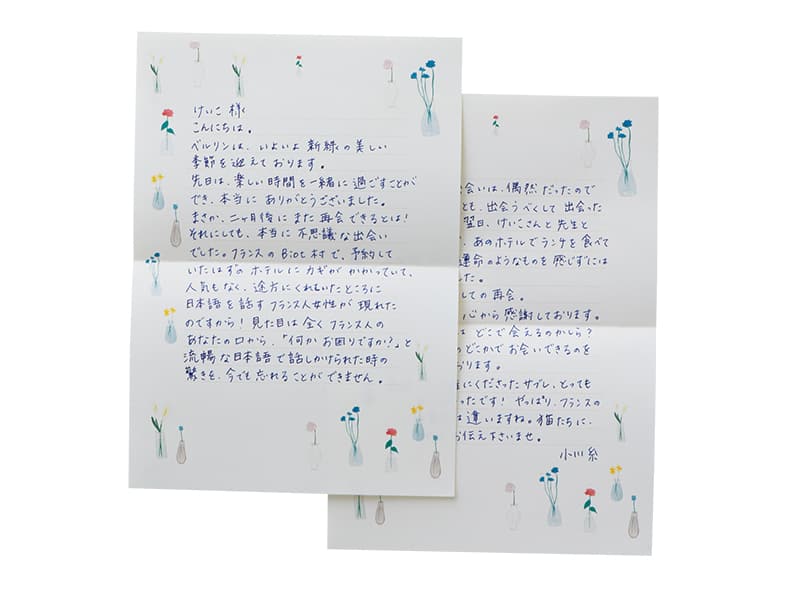

「手紙というのは単なる情報ではないと思うんです。まず紙なので、物理的だし、紙や筆記用具の選び方や書く文字にまでその人らしさが反映されます。いってみれば書いた人の分身のようなもの。仮に同じ文章でもメールでもらうのとでは伝わり方が全然違う気がします」

物理的に人の手から手へ。郵便局の人がリレーでバトンを渡すように繋がれていき、いつ届くかも返事がくるのかもわからない。自分ではどうすることもできない“間”のようなところも、手紙ならではのよさと感じている。

自身、手紙を書くのは1週間に1度。理想は金曜午後などを“手紙時間”に当てること。書くにあたって気をつけていることは、

「親しい相手には肩肘張らずに、いかにそのときの生の気持ちをフレッシュな状態で伝えるか、ということを考えます。反面、あまり感情的にならないようバランスにも気をつけます。そういう意味では、手紙を書くことによって自分の気持ちを整理している部分はありますね。手紙は自分の心を映す鏡のようなもので、それを相手に届けるという……」

小川さんにはおよそ5年間、手紙だけでお付き合いをしている友人がいる。海外に住んでいるその相手とは日常のおしゃべりはできないが、手紙だけのやりとりは、いつしかかけがえのないものに。まさに、心のやりとりで育まれた縁。

自分の心の流れどおりに書くためには、万年筆やボールペンなど、ストレスなく身体に合った筆記具で書くことも、また大事だという。

そんな小川さんにとって、これまで最も印象的だった手紙は、

「フランスで知り合った友人が、手紙の中にバラの花びらを1枚入れてくれたことがありました。時間が経ち、開けたときにはふにゃっとしていましたが、またその感じが手紙ならではの時間を感じさせて逆にいいな、と思ったことを覚えています」

手紙の持つ“間”を楽しむというのは、まさにこのこと。

小川 糸(おがわ・いと)●デビュー作『食道かたつむり』が大ベストセラーとなり海外の文学賞を受賞。以降、手がける小説や絵本で根強いファンの支持を得る。

『クロワッサン』975号より

広告