テーブルウェアフェスティバルで、

和食器を吟味する嬉しさ。

文・写真/古庄香哉

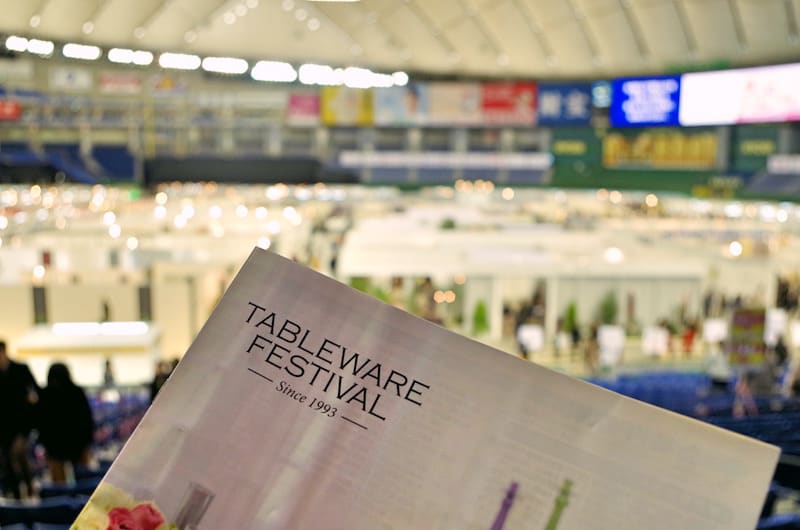

嬉しさいっぱいで毎年通っている日本最大級の器の祭典「テーブルウェア・フェスティバル」。第24回目の開催となる今年は、1月31日~2月8日まで、9日間の日程で行われました。洋食器、和食器、カトラリーにファブリック。食卓にまつわる素敵なモノものが、日本全国そして世界から、東京ドームに大集結します。今回は、その中でも「和食器」に特化した、このお祭りの愉しみ方を、お伝えしたいと思います。

「一汁三菜」の和食器を、おもいっきり、選ぶ。

広大な東京ドーム、いっぱいに埋め尽くされた食器の数々。丸一日かけても、すべてを熟視し尽くすことは、ほぼ不可能。よって、今年の私は『もしも、予算や収納場所に歯止めをかけず、おもいっきり選ぶのであれば、さぁ、どれが好き?』というテーマを自分に課し、回遊することにしました。妄想はなはだしくも(身の丈とどかず買えはしないので)、「センス磨き」に専念しようという作戦です。

選ぶ器は、四つ。一汁三菜をよそうのに適した器を、探求します。

まず目についたのは、フェスティバルのメインテーマの一つである「萩焼/伝統と革新の志」コーナー。12代 三輪休雪氏の作品「祈り」が飾られた床の間に、迎えられます。

老若男女、さまざまな人の「祈り」が、白萩釉を纏った合掌によって、表現されている。

好みは、すぐに見つかりました。玉村信一氏(松林庵登陽窯)の「笹舟長方皿」。萩焼の特徴である「白萩釉」を帯びつつも、この作品は、希少性ある「見島土」を含有しているからこそ、鮮やかな「蒼の色」がでています。秋刀魚を一尾、のびのびと盛り付け、豪快に旬の味をいただきたいものです。

「見島土」は、作品の面積が大きくなるほど、高温焼成に耐えられるかが、一つの戦い。瀬戸際あっての美しい蒼。

お椀は、「会津塗/こだわりと漆モダン」コーナーに、とっても便利な器がありました。「手塩皿」と呼ばれる手のひらサイズの少し浅めの腕。会津地方では、郷土料理「こづゆ」を、この手塩皿に盛って食べるそうです。肉ジャガなど、つゆだくのおかずを盛って、お料理まるごと一滴残さず品良くいただくにも、もってこい。

手のひらに乗せたり、直接口をつけてすすったりできる、使い勝手の良い「手塩皿」。

ちなみに、漆器って、日常使いとしては、扱いの面で気がひける部分もあるかと思いますが、こんなモダンな新作が。新ブランド「BITOWA」の酒器。ティーポットとしても使えます。四百数十年間継承されてきた伝統ある会津塗が、ガラスという「異素材」と共にリデザインされ、新しい用法を生み出す…素敵です。

朱色の他にも、黒・白・黄・緑・桃色。漆に顔料を混ぜることで、豊かなカラーバリエーションが実現。

さ、残りあと二つ、惣菜用の和食器を選ばなくては。

次に回ったのは「多治見 /季節を食し 感じ 幸せを感じる」コーナー。「織部松皮菱小皿」の深い緑に、しばし見入ってしまいました。家族の健康を支える食卓には、緑黄色野菜、必要ですよね。この織部の緑は、その野菜類の色合いと、とても馴染みがよいと思えます。世界にも認められるヘルシーな食スタイル「一汁三菜」。それぞれの器を調和させる働きを、この織部に期待します。

テーブルコーディネーター「祖父江加代子氏」によるセッティング。プロの取り合わせ、色彩の抜け感に、うっとり。

「織部松皮菱小皿」。伝統的な和柄「青海波」が内側に描かれ、大海への物語をも含んでいる。

残るは、最後の一皿。「400年目の有田焼、器で創る上品な暮らし」コーナーに参りました。目玉企画「400年の時を越えて蘇った、13のフォルム」、非常に興味深かったです。佐賀県立陶磁文化館に収蔵されている歴史ある「おてしょ皿」13種を、3Dスキャンにかけ鋳込型を復元、有田の陶芸作家たちが、絵付けをする…というチャレンジングで美しい作品群。

特に私は、今村賢一氏(陶悦窯)の「晶半雲母銀」「紫素半雲母金」に一目惚れしました。今村氏は、美術大学で日本画を専攻し、その技法を陶芸にも生かしていらっしゃるとのこと。日本画を購入するのは夢のまた夢ですが、日本の絵画美が閉じ込められた、この1,300円ほどの小皿を、食卓に並べて日々鑑賞することは、叶うかも…。

と、また一つ身近な夢を膨らませ、フェスティバル会場を、後にしました。

左から、漆黒にかがやく「晶半雲母銀」黄金色まばゆい「紫素半雲母金」。

おてしょ皿に新たな命を吹き込むべく集結した20の窯元、その作品群。

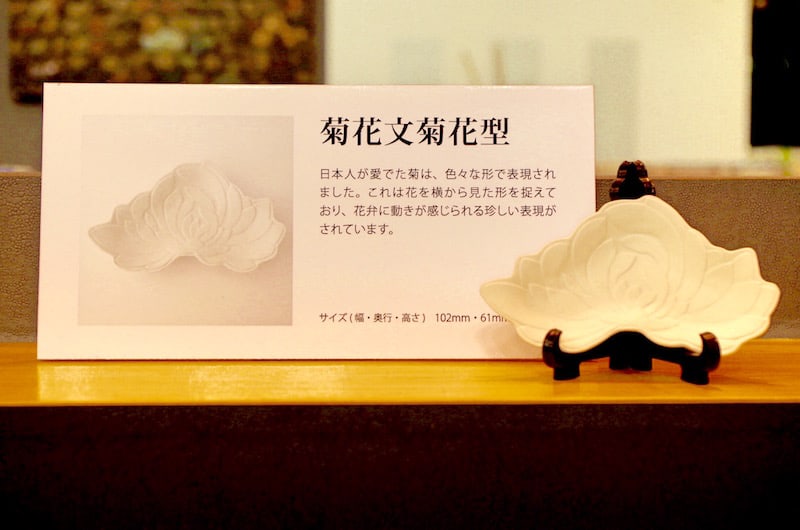

復元されたフォルムの一つ「菊花文菊花型」。他にも「富士山」などがあり、食卓を庭に見立てて、和食器を誂えることも愉しそう。

和食器を「賞でる眼」を、家に持ち帰る。

帰宅してからも、しばらくお祭り気分が抜けませんでしたが(「見るだけ」で戦利品がなかったことが悲しい)、毎日付き合っていたお椀一つに対する自分の眼、が変わってきたような不思議な感覚を得ました。これまで以上に、手持ちの和食器について、そのモノが持つ歴史、フォルム、製作過程に、想いを馳せ見るようになりました。器を通して感じられる、新鮮な食材の色の跳ね返り、温もり、吸い口の優しさ。

お気に入りの一つ「浄法寺漆椀」。国内で使用されている漆の98%は海外輸入、国産はわずか2%。うち7割以上が、岩手県二戸市浄法寺町で生産されている。

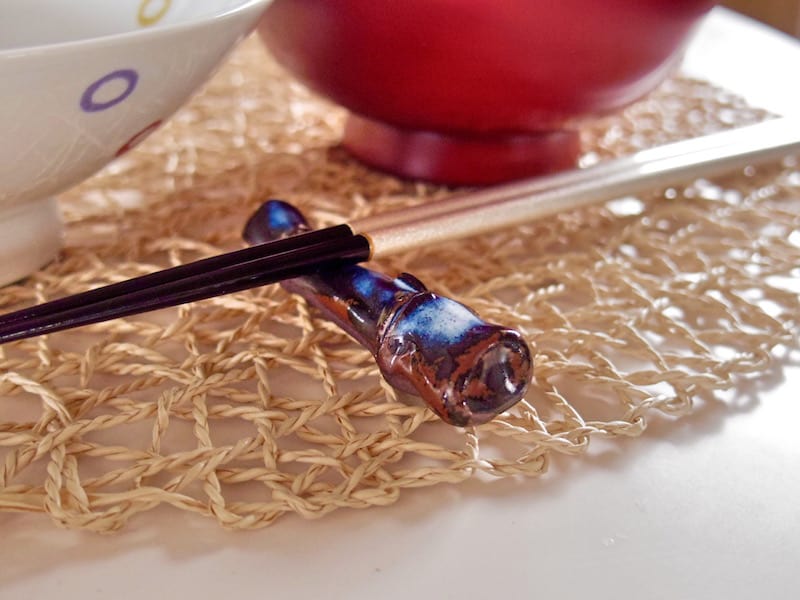

玉村信一氏(松林庵登陽窯)の「箸置き」。小さくても、見島土をしっかり含み、鮮やかな蒼を醸し出している。椀の朱とのコントラストも美しい。

ただ一つ、無事お持ち帰りできた萩焼の「箸置き」も、これから目一杯、賞でて慈しみたい。和食器への愛情も末永く、自分の中に持ち続けていたい。そして少しずつ少しずつ、お気に入りを増やしてゆきたいです。

萩陶芸家協会

http://hagi-tougei.jp/hagiyaki_about/

BITOWA FROM AIZU

http://bitowa-from-aizu.jp/japanese/top.html

有田焼窯元「400年の時を越えて蘇った、13のフォルム」

http://otesho.aritayaki.or.jp/member/index.html

この記事が気に入ったらいいね!&フォローしよう

※ 記事中の商品価格は、特に表記がない場合は税込価格です。ただしクロワッサン1043号以前から転載した記事に関しては、本体のみ(税抜き)の価格となります。

人気記事ランキング

- 最新

- 週間

- 月間